|

|

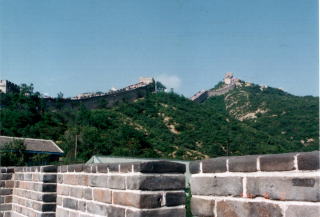

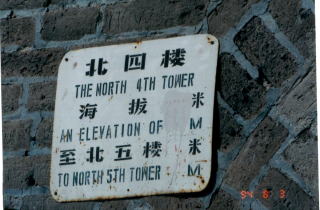

| 何でも、人間が作ったもので、月から望遠鏡を使わないで唯一見えるものがこの万里の長城だそうです。私も月に行ったことがないので、確かめたわけではありませんが、そういう風に言われています。 昔、国交が樹立して間もない頃、日本人が中国を旅行してこの万里の長城に行こうとしたそうです。このころは、日本人旅行者は誰も国賓扱いで、パトカーが先導して、信号も全部青に変えていたそうです。晩秋のことで、前夜から寒くなってきていて、朝には万里の長城付近は道にうっすらと雪が積もっていたそうです。これでは車で行くことができないと、その日本人は半ばあきらめていたそうですが、ガイドの中国人は出発しましょうと言うのです。雪が積もっていては、車は通れないのではないかと不審に思いながら、出発しました。 北に行くほど、山は白くなり、ランドクルーザーもなかった当時、どこまで行けるものかと思っていたら、万里の長城まで道に雪もなくたどり着いたそうです。不思議に思って道の脇を見ると、竹箒を持った中国人が何百人もたたずんでいたそうです。朝連絡がいって、5Kmあまりの道路の雪を、竹箒で丁寧に掃いたのだということがわかりました。 それから幾年たったことでしょう。私たちはその人が立ったのと同じ万里の長城に立っています。もちろんパトカーの先導はありませんが、ここから見る風景は今も昔もあまり変わっていないはずです。 |

|

| こんな巨大な物を作ったり、何Kmにもわたって道路を掃き続ける中国人の粘り強さに驚嘆すべきなのでしょうか。それとも、平気でそういったことを民衆にやらせてしまう支配者の力に恐れおののくべきなのでしょうか。 万里の長城は何も語らず、人であふれていました。せめてあの見える端まで行ってみたいと思いましたが、時間の関係で、それも叶いませんでした。 |

|

|

それにしても、何と巨大な物を作ったのでしょうか。それほど北からの匈奴の脅威がすさまじかったのでしょうか。渤海湾から数千Kmにわたって築かれた万里の長城は、ゴビ砂漠にその端を埋めています。全部を歩き通すことは、とうてい無理な事ですが、いつかこの両端だけにでもたたずんでみたいものだと思いました。 |

| 雨上がりの天安門広場です。噂には聞いていましたが、とにかく広い。100万人の集会ができるというのは、まんざらはったりでもないようです。 ここ天安門は中国の歴史を見てきたと言ってもいい過去を持っています。1919年の日本の21か条要求に反発する学生の集まった五四運動、1949年毛沢東が中華人民共和国の成立の宣言、1960〜70年文化大革命の嵐の中で少年紅衛兵がめざした場所、そして1989年の天安門事件。 近代の揺れ動く中国を見続けてきた天安門は、雨霞に煙って私たちを出迎えてくれました。 |

|

|

元々この天安門は(といっても、門を撮さず広場ばかり写真には写っていますが)1417年に建築されました。戦火で焼失し、1651年に再建されてから「天安門」と呼ばれるようになったようです。元来は故宮の南の門に当たります。 |

| 故宮とは故(もと)の宮城という意味です。明、清代の宮殿で、紫禁城、皇宮とも呼ばれています。東西750m、南北1000mで、四方を高さ10mの城壁で囲まれ、その外に幅50mの堀があります。 |  |

| 「紫禁城」と呼ばれたゆえんは、「紫」は古代中国の天文学では「紫微垣(しびえん)」という星座に由来しています。この星は動くことなく、そのために天帝を指す、つまり紫禁城は一般民衆は入ることを許されない「禁断の皇城」を意味しました。 |

|

|

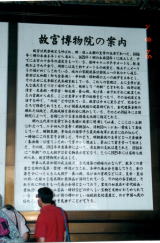

左の写真は故宮博物館の案内が日本語で書かれています。やはり日本からの観光客が多いせいでしょうか、それとも日本人は多くのお金を使い外貨獲得のためのお得意さんなのでしょうか。 日本人へのサービスがあふれています。 |

|

|

|

左の写真は故宮内部の、天井の模様を写しています。見上げるだけで首が痛くなりそうです。足場を組んだといっても、逆さ向きで絵の具がしたたり落ちるのに耐えながらこれを一つひとつ書いていった職人の苦労が忍ばれます。 |

|

|

広かった故宮も、北の神武門で終わりを告げました。 |

|