|

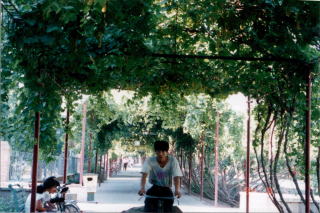

あのゴビ砂漠の長い旅の果てに、トルファンの町の緑が見えてきたときにはほっとしました。 町の中にはいると、そこはブドウ棚で一杯でした。町の中の人が歩く上には、どこもブドウ棚が作られています。そして、そのほとりには、水路が掘ってあります。あまり水が流れている様子もないのですが、ブドウは真夏の太陽にも負けないで、緑色の葉を茂らせています。 私たちはホテルに着くのももどかしく表に出ました。 木陰はあまり暑くはなく、どことなく懐かしさを感じさせる風景で、どこまでも散歩をしていたいような、そんな感じを抱かせました。 |

|

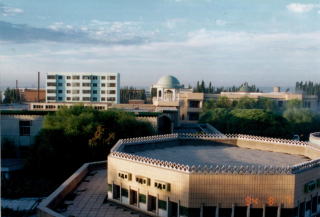

私たちの泊まったホテルです。なんだかとても立派で、宮殿かとも思える作りになっています。屋根の作りが「モスク」を感じさせます。 |

|

|

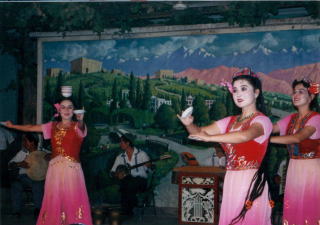

夜、ウイグル族の踊りを見に行きました。目鼻立ちのはっきりしたウイグル族の踊り手たちが鮮やかな衣装で舞台狭しと踊りました。後ろではやはりウイグル族の男性が、陽気に楽器の演奏で踊りに花を添えました。 そもそもシルクロードを通って中国入りし、大流行したのが西域の音楽や舞踏でした。故楽とか故舞とかの名で漢代に大流行したと言われています。その流れが日本まで及んだのが、厳島神社に伝わる雅楽です。おどろおどろしい面をかぶり、のんびりと舞う雅楽のルーツがトルファンに生きています。 北京と時差があり、夜になってもなかなか暗くならないトルファンの夜も、このようにゆっくりと更けていきました。 |

|

|

|

トルファンには町の中にもたくさんのブドウ棚がありますが、郊外に出てもブドウの栽培は盛んです。 |

|

|

町の東40Kmの所にあります。土の壁で作られており、周囲は5Km。故城は、外城、内城、宮城の3つの部分に分けることができます。 ここは魏晋南北朝から元のはじめまで1000年にわたって、政治・経済・文化の中心として栄えました。漢代に城壁が作られ、一六国から宋、元に至るまでには高昌国郡、西州都督府にもおさめられ、また高昌国と西州ウイグルの王都でした。 |

| 山羊なのかヤクなのかよくわかりませんでしたが、日陰にたくさん憩っていました。飼われているのかどうかもよくわかりませんでした。 |

|

| 少し高い壁のくぼみに壁画が残っていました。 戸外なので、色あせていますが、それでも宗教に関係した壁画だということがわかります。 雨が年に一度か二度しか降らない土地だけに、長い年月の間消えることなく残っていたのでしょう。これを1500年前の人も見ていたと思うと、感慨深いものがあります。 |

|

| 7世紀には、「西遊記」で知られる玄奘三蔵が仏教の経典を求めて、インドに向かう折りに滞在したところでも有名です。玄奘は国王の願いを受けて1ヶ月間経典の講義をしました。さらに留まるようにとの国王の懇願を退けて、帰りに必ず立ち寄るとの再会を約して旅立ちました。 玄奘は約束通り帰国の際に高昌国に寄りました。しかし、高昌国はすでに滅びた後で、そこは粛々と風が吹くだけの町となっていました。 |

|

|

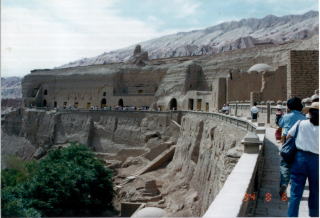

高昌城と西州ウイグルが栄えていた世紀から14世紀まで開かれていた石窟寺院です。 ベゼクリクというのは、ウイグル語で、「装飾された家」という意味だそうですが、その名の通りウイグル族の祖先が描いた華やかな仏、菩薩もわずかながら残っています。しかし、14世紀、イスラム教が侵入して、美しく装飾された家の壁画はかきむしられ、菩薩は手をもぎ取られました。また、残された物も、20世紀初頭に、ソ連、ドイツ、イギリス、日本などの探検隊によって持ち去られたそうです。 |

| 石窟は現在57ありますが、そのうち見ることができるのは20窟ぐらいです。 ベゼクリク千仏洞の入り口近くに、「西遊記」の銅像が造られています。この作りがいかにも雑で、マンガチックな為、この観光地のイメージをずいぶんダウンさせています。 |

|

| 「火焔山」。ウイグル語で「キジルタグ」、紅い山を意味しています。 長さは100Km、幅は10Kmもあり、草も木も生えていないこの山には、縦にいくつもの切れ込みがあります。 「西遊記」では三蔵法師は孫悟空、猪八戒、沙悟浄を連れてこの地にさしかかりました。しかし、地元に人は「山が燃えさかっていて通れない。焔を消すには仙人が持っている『芭蕉扇』であおがなければならない。」と言うのです。孫悟空は、さっそく、鉄扇公主という女の仙人と、その夫の牛魔王を苦心惨憺の末退治し、扇で火を消し、ここを通過したと言われています。 |

|

|

広い砂漠の所々に緑が見えます。あるのはでこぼこのアスファルトの道、電柱、そして砂漠のイメージを覆すゴロゴロの石、土。 しゃべっていると舌をかみそうになる、でこぼこのアスファルトの道がどこまでも続いています。 |

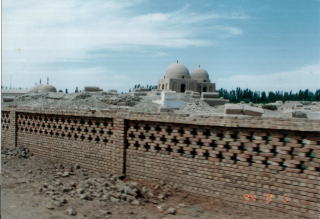

| 右の写真の丸い屋根を持った建物はお墓です。このような立派なお墓は誰の物なのでしょうか。 トルファンではカレーズ(坎児井)も見ました。これは天山山脈の麓から畑に向けていくつもの縦穴を掘っていきます。今度はそのそこを横に繋いでいきます。天山山脈からの雪解け水はこの底を流れ畑を潤します。現在トルファンには1200本〜1300本のカレーズがあると言われています。 |

|

|

漢の時代(紀元前2世紀)、車師前部の都城が置かれたところで、トルファンの政治の中心でした。高昌国が興ってからは政治の中心は高昌城に移りましたが、軍事基地として栄え続け、元代(14世紀)に寂れたと言われています。 |

|

|

| 城内には南北に城を貫く通りがあり、北側の寺院跡まで続いています。その長さは350m、ゆっくり歩いて10分ほどです。南側の住居跡から中央の官庁や、井戸の跡を見ることができます。木造のものは何一つ無く、すべて茶色の土と煉瓦の壁でできています。 ここと「高昌故城」はとてもわびしい感じがします。本当にここに人が住んでいたのだろうかという思いを抱かせるのです。こういった所を本当の「廃墟」というのかもしれません。 |

|

|

これも「高昌故城」と同じように外壁に残っていた壁画です。こちらの方が、色も鮮やかで、描いてあるものもはっきりとしています。乾燥しきった土地だからこそ、こういった物も残るのでしょう。 唐の時代(722年)の蓮華経1巻も、出土しています。 |

|

|

| たたずまいは高昌故城よりは秩序正しい感じがします。高昌故城と異なるのは、ほとんどの屋敷の下半分が地下室になっており、上半分は土を固めて作っているということだそうです。次の写真を見てもわかるように、台地が高いので、水を汲むのに不便だったからだと考えられます。今でも滑車を使った車井戸がひとつだけ残されています。 右の写真はラクダ草です。小さな赤い花がついています。この草にはとげがあって、ラクダ以外の生き物はこの草を食べることができず、ラクダだけが食べることができる事からラクダ草と名前が付いたそうです。 緑がないこの交河故城で久しぶりに緑を見た気がします。やはり人間にとって、緑は心を落ち着かせる作用があるようです。 |

|

|

上にも少し書きましたが、交河故城は高台にあります。どういった所にあるかというと、2本の河に挟まれた高さ30mの台地の上に築かれていたのです。この写真は町の端から下の様子を見たものです。下には河があるせいか、畑の作物や木が青々と茂っています。なぜこういった便利の悪いところに町を作ったのか、私にはわかりませんでした。想像でしかありませんが、河がある部分がこんなにもえぐれているのは、大洪水が何度も起こり土地を削っていったのかもしれません。だからそれを避けて高台に城を造ったというのが私の想像です。 そうだとしても水には苦労したと思います。そして、年に1度くらいしか雨が降らないこの土地で、大洪水は本当に来るのでしょうか。 |

|

アスターナ古墳です。故城に住んでいた高昌国貴族の墓所となっています。墓の数は500とも700ともいわれています。アスターナとはウイグル語で「休息の場所」という意味です。この墓からは漢や唐の時代の織物、農作物、薬またミイラも発見されています。 |

| 蘇公塔(アミン塔)とモスクです。モスクの中に入ってみましたが、柱のないモスクは、本当に広いものでした。またその横に立つ蘇公塔は、高さが37mもあり、新疆内のイスラム古建築の中で最も大きいものです。塔の壁面には幾何学模様というかモザイク模様の不思議な壁画が描かれています。 1777年に当時のトルファン郡王スレイマンが、父のイミンホージャの功績をたたえて作ったものです。 入館時間が9:00から20:00になっています。これは北京時間で中国全体が動いているためで、20:00というとずいぶん遅い気がしますが、十分明るい時間なのです。 |

|

|

町中でロバ(?)が山のように積んだ草の上に人を乗せて運んでいました。 トルファンでびっくりしたのは、子どもが車に乗っている私たちに向けて、手を振ってくれたということです。日本でも、中国でも観光客に向かって子どもが手を振るということがありませんでした。しかし、このトルファンでは子どもが私たちに向かって手を振るのです。懐かしき昔の光景を見る様で、ほのぼのと心が暖かくなったのです。 |

|

|

| トルファンのホテルからの光景です。モスクのような丸い屋根も見えます。朝の光がさしていますが、時差の関係で、結構遅い時間です。この日はウルムチに帰りました。 | |